Podemos pensar num encontro entre a Psicanálise e a Mística? Nesse artigo abordamos essa questão. Mais tarde introduziremos a relação da Astrologia com esses dois saberes.

A trajetória da psicanálise pela mística, desde Freud até Jacques Lacan (psicanalista), é um percurso fascinante e cheio de tensões. Freud, com sua abordagem racionalista e científica, via a mística com suspeita, frequentemente associando-a à neurose ou à regressão psíquica. No entanto, seu depoimento a Bruno Goetz (poeta e escritor), revela uma ambiguidade interessante: um reconhecimento de que há algo de profundamente enigmático e poderoso na experiência mística, algo que poderia tanto iluminar quanto enlouquecer.

Lacan, por sua vez, retoma essa questão de maneira mais estrutural, aproximando a experiência mística da lógica do significante e da linguagem. Para ele, a mística não é apenas uma ilusão ou uma defesa contra o Real, mas pode ser uma forma singular de relação com o gozo e com o impossível de dizer. Sua releitura do misticismo, especialmente em diálogo com a linguagem e com o Inconsciente estruturado como uma linguagem, permite pensar essa experiência como um limite do Simbólico, onde o sujeito encontra algo que escapa ao sentido habitual.

Esse percurso, portanto, não é apenas uma desconstrução da mística como superstição, mas um movimento que revela como a psicanálise pode dialogar com experiências-limite do humano, sem reduzi-las a um simples erro cognitivo ou uma patologia. Afinal, o que a experiência mística revela sobre o desejo, o gozo e os limites do saber? Esse continua a ser um dos debates mais instigantes entre psicanálise e espiritualidade.

I – Um olhar de Freud.

A concepção do “sentimento oceânico” de Romain Rolland (Nobel de Literatura de 1915), reinterpretada à luz da psicanálise, revela uma dimensão estrutural do sujeito em relação ao desejo e à perda. Freud, em O Mal-Estar na Civilização, trata esse sentimento de fusão com o todo como um resquício psíquico de um estado primitivo, uma época em que o Eu ainda não se diferenciava do Outro. Esse momento, anterior à entrada plena na ordem simbólica, pode ser visto como um vestígio da relação inicial do infante com a figura materna, onde satisfação e completude parecem possíveis sem as fissuras impostas pela linguagem e pela castração simbólica.

Na neurose, esse estado primitivo torna-se um horizonte inatingível de felicidade, funcionando como um ideal que estrutura a falta e o desejo. O neurótico, sempre em busca dessa plenitude perdida, constrói fantasias e sintomas que orbitam essa ausência fundamental. No misticismo, por outro lado, a experiência do sentimento oceânico pode ser reivindicada como uma prova da existência de Deus, mas não como um Deus-pai da tradição judaico-cristã, e sim como uma presença imanente, uma experiência de gozo puro e sem mediação simbólica.

II – Um olhar de Lacan.

Lacan nos oferece uma chave para compreender esse processo ao situar o gozo para além do princípio do prazer, como algo que se manifesta onde a linguagem falha em dar conta do Real. O místico, ao acessar esse gozo sem nome, parece encontrar um caminho que ultrapassa os limites do Simbólico, reativando algo desse primeiro estado fusional por meio de práticas específicas – meditação, ascese, êxtase. Mas esse acesso não se dá sem riscos: o que para o neurótico é um impossível que estrutura o desejo, para o místico pode ser uma experiência de dissolução do próprio Eu, uma travessia ao Real sem retorno.

Essa perspectiva psicanalítica lança uma nova luz sobre a mística, não como ilusão infantil ou regressão neurótica, mas como uma forma singular de lidar com o desejo e com a própria estrutura da falta, acessando um campo de gozo que normalmente permanece interditado pelo Simbólico.

III – Ainda Freud.

O processo de dessexualização da pulsão, tal como Freud o descreve, implica um retorno da libido ao Eu, configurando uma forma de narcisismo secundário. Isso ressoa diretamente com o sentimento oceânico, entendido como uma vivência de fusão e ilimitabilidade, onde as fronteiras do sujeito se dissolvem. Para Freud, esse fenômeno aparece tanto no misticismo quanto em certas condições patológicas, como a melancolia, sugerindo uma dificuldade fundamental na elaboração das perdas necessárias à constituição do sujeito.

No caso da melancolia, a libido retirada do objeto perdido não é reinvestida em um novo objeto, mas recai sobre o próprio Eu, resultando em um estado de autoaniquilação e autodepreciação. Já no misticismo, esse retorno libidinal ao Eu pode se manifestar como êxtase, uma experiência de plenitude que, paradoxalmente, tende a apagar as marcas da falta. O místico, ao buscar essa fusão com o divino ou com o absoluto, muitas vezes rejeita a estrutura da falta simbólica que constitui o sujeito, o que pode ser visto como uma recusa da castração e da separação.

IV – Ainda Lacan.

Lacan elabora essa questão ao articular o gozo fora da dialética fálica, apontando que o êxtase místico não é um simples retorno ao narcisismo primário, mas uma relação com um gozo que escapa à economia regulada do desejo. No entanto, essa experiência pode implicar um risco psíquico: ao não simbolizar a perda, o místico se aproxima daquilo que, na melancolia, resulta na dissolução do Eu. Em ambos os casos, há uma relação problemática com a perda e com a inscrição do sujeito no campo do Outro.

A questão que se coloca, então, é se o misticismo pode ser pensado como uma alternativa radical à estrutura do desejo ou se ele representa, em última instância, um modo de suspender temporariamente a falta sem jamais efetivamente superá-la.

V – Misticismo I.

Sim, podemos pensar que os místicos, à semelhança dos obsessivos, experimentam uma nostalgia do ser, um saudosismo da identificação fálica. No caso do obsessivo, essa nostalgia se expressa na tentativa incessante de restaurar um estado de plenitude anterior à castração simbólica, frequentemente por meio de ruminações, rituais e uma fixação no domínio do pensamento. O obsessivo se vê preso à ilusão de que, se encontrar a resposta certa ou o gesto correto, poderá recuperar essa totalidade perdida.

Já no místico, essa nostalgia parece operar de outra forma: ele busca a plenitude não pela via do pensamento, mas pela experiência direta de um gozo que ultrapassa o simbólico. O êxtase místico, então, pode ser entendido como uma tentativa de reencontro com um estado primordial de ser, onde a separação entre o sujeito e o Outro não se impôs plenamente. No entanto, assim como no obsessivo, essa busca pode ser uma forma de negação da castração, um esforço para escapar da falta constitutiva que estrutura o desejo e a própria subjetividade.

VI – Misticismo II.

A perspectiva lacaniana sobre o gozo feminino e sua relação com a mística parte da distinção entre o gozo fálico—aquele regulado pela linguagem, pelo significante, e, portanto, submetido à castração—e um gozo “mais-além”, que não está limitado pelas coordenadas simbólicas. Este último é um gozo que escapa à captura total pelo significante, permanecendo numa dimensão que Lacan denomina “ex-sistente” à ordem simbólica.

Lacan associa essa experiência a certas figuras místicas, como Santa Teresa de Ávila, cujas descrições do êxtase expressam algo que não se deixa apreender pelo discurso normativo, sendo, portanto, um gozo que toca o Real. Assim como o feminino, o místico também é posicionado numa alteridade que desestabiliza as fronteiras do saber e do Simbólico. Isso significa que os sujeitos que experimentam esse gozo não podem traduzi-lo completamente em linguagem, pois ele se dá numa dimensão que escapa ao que pode ser representado.

Essa lógica coloca tanto as mulheres quanto os místicos como portadores de uma experiência que desafia a ordem fálica, justamente porque seu gozo não está submetido à castração de forma totalizante. No entanto, isso não significa que esse gozo seja absoluto ou pleno, mas sim que se trata de um excesso que resiste à simbolização. É por isso que “eles nada sabem a seu respeito”: porque o gozo místico, como o gozo feminino, é da ordem do indizível, do inominável, escapando à tentativa de reduzi-lo a um conceito plenamente inteligível.

Essa abordagem lacaniana abre caminho para uma reflexão sobre o feminino não apenas como uma identidade sexual, mas como uma lógica de funcionamento do desejo e do gozo que se distancia da normatividade fálica. O místico, assim como a mulher na teoria de Lacan, torna-se uma figura que aponta para os limites do simbólico e para a possibilidade de um gozo que se dá para além da linguagem.

A experiência mística de Teresa d´Ávila, lida à luz da psicanálise lacaniana revelando um gozo que escapa às coordenadas do simbólico e se inscreve na falta — na ausência divina que não responde. O amor místico, longe de ser uma forma de narcisismo, como aponta Gérard Pommier (psicanalista), não se reduz a uma busca pelo próprio reflexo no Outro, mas sim a um desejo intenso e desesperado por um Deus que, no limite, se apresenta como um vazio. Essa ausência absoluta coloca o sujeito diante de um Real insuportável, onde a única resposta possível é o próprio gozo que excede a linguagem.

Lacan define esse gozo como “gozo do Outro”, um gozo que se diferencia do fálico porque não se estrutura pela significação, mas sim pela pura experiência corporal. No êxtase místico, esse gozo se manifesta paradoxalmente como prazer e sofrimento, pois ao mesmo tempo em que proporciona uma sensação de comunhão com o divino, também destitui a subjetividade do sujeito, dissolvendo-o nesse excesso que não pode ser nomeado.

A ausência de resposta de Deus não significa uma falta comum, mas um encontro com o vazio estrutural do Outro, que apenas devolve ao sujeito a sua própria falta. E é justamente nesse ponto que o corpo goza e o sujeito sofre: o gozo se impõe sem sentido, sem mediação simbólica, e o EU, enquanto instância organizada pela linguagem, encontra-se esvaziado, destituído. O místico, então, se entrega a um amor que não encontra objeto, um amor que se dirige ao Nada, e, paradoxalmente, é nesse vazio que o gozo se intensifica.

Teresa d´Ávila, com suas descrições do êxtase, ilustra esse processo de forma exemplar. Seu corpo se contorce, sua experiência é quase erótica, mas o que está em jogo não é um prazer ligado à genitalidade, e sim um gozo que transcende as amarras do significante, tocando o Real em sua forma mais pura e enigmática. Essa dimensão da mística, então, não é uma fuga para um amor idealizado, mas sim um confronto radical com o inominável, com aquilo que resiste à captura pela linguagem e que, justamente por isso, faz o sujeito sofrer e gozar ao mesmo tempo.

VII – Freud e Lacan.

O conceito de Das Ding (A Coisa), tal como formulado por Freud e retomado por Lacan, é central para compreender a estrutura do desejo e do gozo. A Coisa representa o objeto primordial perdido, aquele que nunca esteve presente, mas que organiza o campo do desejo humano como uma falta estrutural. No entanto, o problema fundamental é que, se esse objeto fosse encontrado, ele não traria a plenitude prometida, mas sim a aniquilação do sujeito desejante. O encontro absoluto com A Coisa seria catastrófico, pois eliminaria a falta que sustenta o desejo, dissolvendo a própria subjetividade.

Por isso, o neurótico se mantém na órbita do gozo fálico, que é um gozo regulado pela linguagem, marcado pela interdição e pelo interdito. Ele não ousa se aproximar do gozo absoluto, pois intui, ainda que inconscientemente, que esse caminho levaria à sua própria dissolução. O gozo fálico, portanto, não é apenas uma limitação, mas também uma defesa contra um gozo que excede a estrutura do simbólico e ameaça absorver o sujeito.

A sexuação masculina, como Lacan a define, estrutura-se justamente sobre a crença nesse interdito mítico: a ilusão de que, em algum momento, existiu uma plenitude pulsional possível, mas que foi interditada pelo Pai — figura que, paradoxalmente, não está submetida a nenhuma lei. Essa lógica funda a posição masculina em relação ao desejo e ao gozo, pois o homem estrutura-se na fantasia de que houve uma perda causada pela interdição paterna. Ele se prende a essa fantasia porque, sem ela, teria que confrontar a verdade de que essa plenitude nunca existiu — de que o gozo total não é apenas proibido, mas estruturalmente impossível.

O feminino, por outro lado, justamente por não estar inteiramente submetido à lógica fálica, abre-se para um outro tipo de gozo, que ex-siste ao Simbólico e que, por isso mesmo, se aproxima mais do que Das Ding representa. A mística, como vimos anteriormente, encontra-se mais próxima desse campo, experimentando um gozo que, ao tocar o Real, se revela ao mesmo tempo enigmático, excessivo e aterrador.

Dessa forma, a interdição da plena satisfação não é apenas uma questão cultural ou social, mas uma condição estruturante da subjetividade. O desejo humano só existe porque há uma falta intransponível, e é essa falta que impede que o sujeito se perca completamente no gozo mortífero da Coisa. O neurótico, ao sustentar a proibição, protege-se desse risco, mas, ao mesmo tempo, mantém-se aprisionado na repetição de um gozo limitado, sempre insatisfeito e sempre orbitando em torno de um objeto que nunca se deixa alcançar.

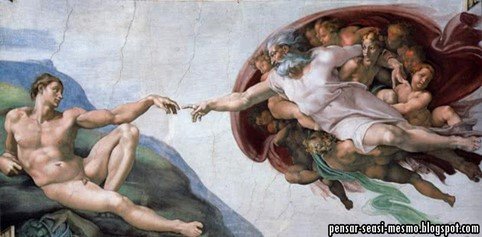

Tanto a psicanálise quanto a mística compartilham a ideia de um despertar que desestabiliza as ilusões do sujeito. Se a psicanálise lacaniana nos ensina que o EU (moi) é uma construção imaginária, sustentada por identificações que ocultam a falta constitutiva do ser falante, a mística, especialmente em suas vertentes orientais como o budismo, também propõe uma dissolução radical do sujeito, desmontando suas certezas sobre si mesmo e sobre o mundo.

No budismo, a noção de śūnyatā (vazio) vai ao encontro do que Lacan postula sobre a inexistência de um centro fixo no sujeito. Para o budismo, todas as coisas são vazias de existência inerente; não há um “eu” substancial, apenas um fluxo de fenômenos interdependentes. Esse entendimento ressoa com a crítica psicanalítica ao narcisismo: o sujeito acredita em uma identidade coesa, mas essa identidade é um efeito da linguagem, uma ficção sustentada pelo desejo e pelo olhar do Outro.

Assim como o psicanalista desmantela as ilusões do sujeito ao interpretar seus sonhos, delírios e fantasias, o mestre budista emprega técnicas como koans (iluminação espiritual), meditação profunda e desconstrução lógica para levar o praticante a um colapso de suas certezas sobre o Real. No zen-budismo, por exemplo, busca-se a experiência do satori — “compreensão”, um despertar abrupto para a ausência de valor de todas as coisas, incluindo a própria subjetividade. Essa experiência se aproxima do que Lacan chama de encontro com o Real, um real que escapa à significação e que evidencia o caráter ilusório da estrutura simbólica.

No fundo, tanto a psicanálise quanto a mística budista apontam para um mesmo destino: a dissolução do sujeito tal como ele se pensa, a perda das garantias simbólicas que sustentam sua experiência cotidiana. Mas há uma diferença essencial: enquanto a psicanálise não promete uma paz espiritual ou uma “salvação”, o budismo propõe que, ao aceitar plenamente a vacuidade (vazio), pode-se alcançar uma espécie de liberdade derradeira, onde o sofrimento deixa de ser sustentado pelo apego ao eu ilusório.

A mística, longe de ser uma simples fuga do mundo da linguagem, pode ser compreendida como uma forma de despertar para a própria estruturação simbólica do Real. Em vez de negar a linguagem, a mística a tensiona até seus limites, revelando seu caráter construtivo e, ao mesmo tempo, insuficiente para capturar plenamente a experiência do ser. Nesse sentido, a mística se aproxima de um movimento desconstrucionista, pois questiona a estabilidade dos significados, a ilusão de um centro fixo e a crença em uma verdade transcendental acessível por meio da razão discursiva.

Se tomarmos como referência as correntes pós-modernas da teoria linguística ocidental, como as de Jacques Derrida ou Michel Foucault, encontramos pontos de convergência. Derrida, por exemplo, nos mostra que a linguagem opera por diferenciação e adiamento, nunca nos entregando um significado pleno, mas sempre remetendo a outro signo. A mística, ao afirmar a impossibilidade de nomear Deus ou de apreender o Real pela linguagem, antecipa essa noção: o divino (ou o absoluto) não pode ser reduzido a um significante, pois está para além do jogo simbólico.

Além disso, Foucault, ao analisar os mecanismos de poder no discurso, sugere que a verdade não é uma revelação objetiva, mas um efeito das relações de saber e linguagem. A mística, ao desconstruir as certezas do sujeito sobre a realidade, opera num campo semelhante: ela expõe a contingência das verdades estabelecidas, levando o sujeito a uma experiência de destituição semelhante à proposta pela psicanálise lacaniana.

Assim, a mística não é apenas uma tentativa de abandonar o mundo da linguagem, mas sim uma forma de perceber sua própria estruturação—e, ao fazê-lo, questionar sua aparente transparência. Esse movimento, que encontramos tanto nas experiências de Santa Teresa d’Ávila quanto nas práticas budistas do Zen, não se opõe ao pensamento pós-moderno, mas pode ser lido como um paradigma alternativo e complementar para pensar a relação entre linguagem, realidade e sujeito.